西洋医学の視点

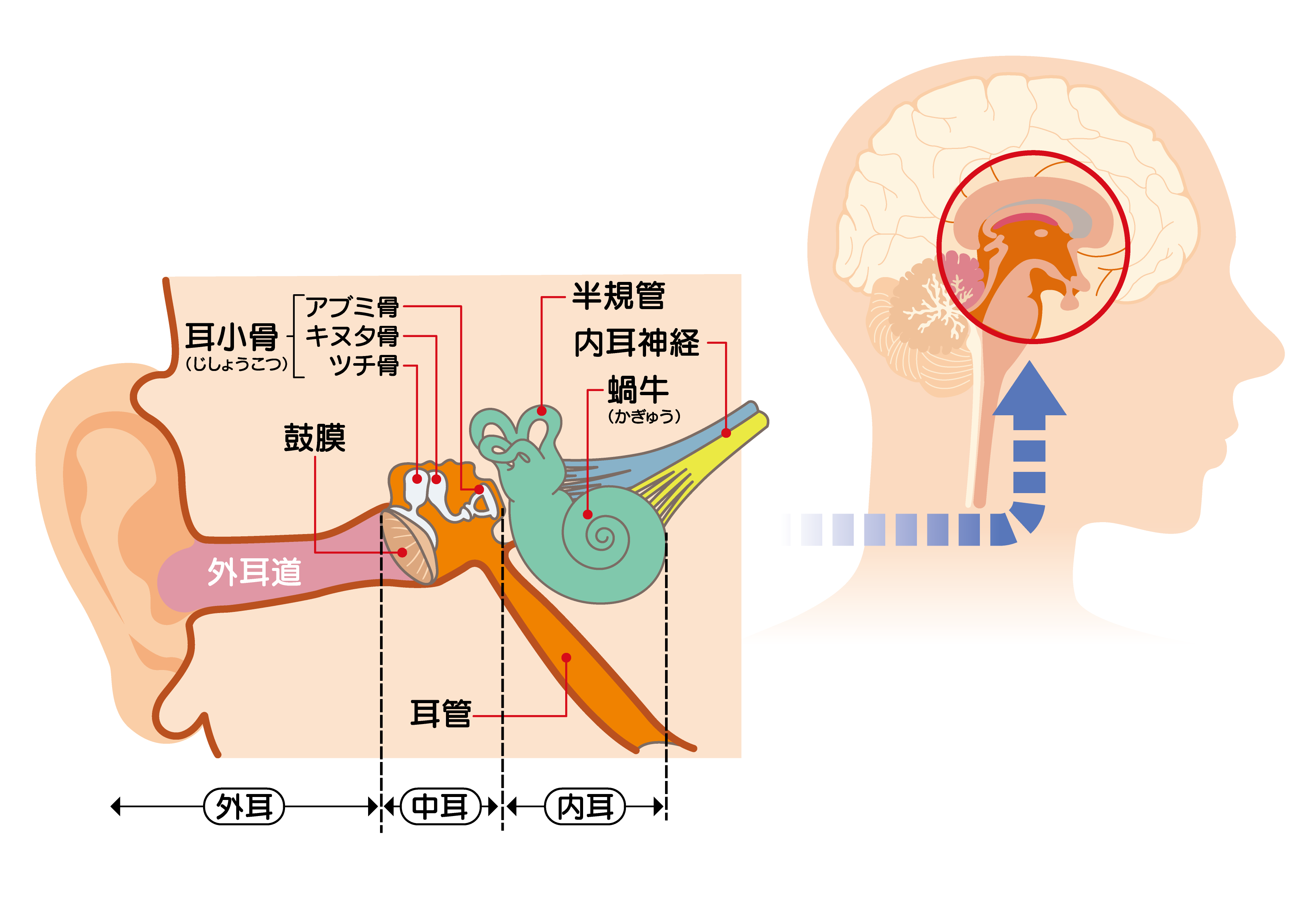

耳の奥のセンサーの疲れや内耳の障害

加齢や大きな音の影響で、音や平衡感覚を感じ取る経路や細胞がダメージを受けることが原因となります。

☞より詳しく

蝸牛や三半器官(内耳)の有毛細胞障害

蝸牛の有毛細胞障害が障害されると難聴が、三半器官の有毛細胞障害が障害すると平衡感覚に支障をきたし直立できない眩暈などが生じます。

脳や神経の過敏化や聴力低下による幻聴

脳の聴覚神経が過敏になることで情報処理が混乱し、実際には存在しない音を「ある」と感じてしまうことがあります。

☞より詳しく

中枢神経系の過敏化

聴覚路におけるシナプス可塑性の異常により、音の信号が増幅されてしまう現象が知られています。脳が「存在しない音」を補正的に作り出す結果、耳鳴りとして自覚します。

血流・ストレスの影響

耳周囲の血流低下や、自律神経の乱れが内耳の機能を低下させ、耳鳴り、難聴、メニエル病を悪化させることが報告されています。

☞より詳しく

血流障害・自律神経の関与

耳周囲や脳幹への微小循環低下(例:頚部筋緊張、循環不良)や交感神経優位の持続は、耳鳴りを増悪させる因子です。ストレスや不眠との相互作用も認められます。